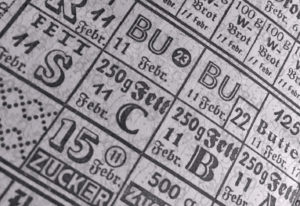

Ich wusste gar nicht, auf welch zartem Papier Lebensmittelmarken gedruckt worden sind. Neulich hatte ich zum ersten Mal welche in der Hand. Ganz fein und empfindlich sind diese Bögen, und schon diese Zartheit symbolisiert den Wert, den sie damals, in diesem Fall kurz nach dem Krieg, für ihre Besitzerin gehabt haben müssen. Brot, Fett, Butter, Zucker oder Fleisch konnte sie damit kaufen. Ein Pfund, ein halbes Pfund oder 100 Gramm, je nachdem. Die Marken stammen aus dem Besitz einer alten Dame, die vor kurzem gestorben ist. Ihr Sohn hat mir ihre Geschichte erzählt:

Ich wusste gar nicht, auf welch zartem Papier Lebensmittelmarken gedruckt worden sind. Neulich hatte ich zum ersten Mal welche in der Hand. Ganz fein und empfindlich sind diese Bögen, und schon diese Zartheit symbolisiert den Wert, den sie damals, in diesem Fall kurz nach dem Krieg, für ihre Besitzerin gehabt haben müssen. Brot, Fett, Butter, Zucker oder Fleisch konnte sie damit kaufen. Ein Pfund, ein halbes Pfund oder 100 Gramm, je nachdem. Die Marken stammen aus dem Besitz einer alten Dame, die vor kurzem gestorben ist. Ihr Sohn hat mir ihre Geschichte erzählt:

Geboren 1924, eine unbeschwerte Kindheit in Hamburg-Rothenburgsort, nach der Schule draußen spielen und schwimmen in der Elbe, dann eine Ausbildung zur Drogistin. 1943 waren die Plätze der Kindheit – die Häuser, die Straßen, alles – verloren. Der Neuanfang nach dem Krieg begann für die junge Frau in einer Holzhütte auf vier mal vier Metern. Dort verkaufte sie mit ihrem Mann Tapeten, Bodenbeläge und Farben. Diese Dinge wurden im ausgebombten Hamburg, wo Hunderttausende keine Wohnung mehr hatten, ganz dringend gebraucht. Das Paar wohnte in einem einzigen Zimmer, und auf dem Grundstück dahinter bauten die beiden Kartoffeln und Salat an. So sorgten sie für das Notwendigste – für sich und andere – und begannen, nach dem Krieg wieder zurechtzukommen.

Der berührende Kontrast dazu: Genau dort, in unmittelbarer Nähe dieser damaligen Holzhütte, schiebt sich heute auf einer sechsspurigen Straße jeden Morgen und jeden Abend eine endlose Autokolonne vorbei. In diesen Autos sitzen Menschen, die irgendwo in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen in der Pampa wohnen, weil Hamburg keinen Platz für sie hat. Und, auch dort, wo die Hütte einmal war, steht heute ein riesiger hässlicher Koloss, ein fensterloser Bunker mit sogenannten „Selfstorage-Lagerräumen“. Wohnraum haben wir nicht in Hamburg, aber offensichtlich Platz ohne Ende für Krempel, den keiner braucht …

„Hast du ein Gärtchen und eine Bibliothek, so wird dir nichts fehlen.“ Dieses Zitat von Marcus Tullius Cicero (106 – 43 v. Chr.), dem römischen Philosophen und Redner, hat sich vor ein paar Tagen mal wieder bestätigt. Vor allem die Tatsache, dass man in einem Garten fast so viel lernen kann wie in einer Bibliothek. Ich meine jetzt nicht die Weisheiten über den ewigen Kreislauf der Natur, über Werden und Vergehen und so weiter. Ich meine knallharte alltagstaugliche Lebensweisheiten. Jedenfalls funktioniert das dann, wenn der Nachbargarten eine Schaukel, ein Planschbecken und einen alten Schuppen hat, auf den man draufklettern kann. Dort tuschelt man nicht diskret, dort geht es zur Sache. Und das ist das Beste daran: Kindern zuzuhören, die sich unbeobachtet fühlen. Neulich waren drei Mädchen dort, die sich gegenseitig beibringen wollten, wie man am höchsten schaukelt und dann am coolsten abspringt. Allerdings zeigte sich schon bald das Problem einer Dreierkonstellation: Zwei Mädchen konnten natürlich alles total toll, und die dritte wurde nach und nach zum Loser degradiert: „Du musst viel später springen.“ „Du musst viel eher loslassen.“ Du musst dies, du musst jenes. Und irgendwann wurde das der kleinen M., (6), zu viel. Da platzte sie heraus: „Ja! Ich weiß! Ich kann das nicht! Aber ich MACHE es trotzdem!“ Allein für diesen brillanten Satz hat es sich gelohnt, endlich mal wieder die Terrasse zu fegen.

„Hast du ein Gärtchen und eine Bibliothek, so wird dir nichts fehlen.“ Dieses Zitat von Marcus Tullius Cicero (106 – 43 v. Chr.), dem römischen Philosophen und Redner, hat sich vor ein paar Tagen mal wieder bestätigt. Vor allem die Tatsache, dass man in einem Garten fast so viel lernen kann wie in einer Bibliothek. Ich meine jetzt nicht die Weisheiten über den ewigen Kreislauf der Natur, über Werden und Vergehen und so weiter. Ich meine knallharte alltagstaugliche Lebensweisheiten. Jedenfalls funktioniert das dann, wenn der Nachbargarten eine Schaukel, ein Planschbecken und einen alten Schuppen hat, auf den man draufklettern kann. Dort tuschelt man nicht diskret, dort geht es zur Sache. Und das ist das Beste daran: Kindern zuzuhören, die sich unbeobachtet fühlen. Neulich waren drei Mädchen dort, die sich gegenseitig beibringen wollten, wie man am höchsten schaukelt und dann am coolsten abspringt. Allerdings zeigte sich schon bald das Problem einer Dreierkonstellation: Zwei Mädchen konnten natürlich alles total toll, und die dritte wurde nach und nach zum Loser degradiert: „Du musst viel später springen.“ „Du musst viel eher loslassen.“ Du musst dies, du musst jenes. Und irgendwann wurde das der kleinen M., (6), zu viel. Da platzte sie heraus: „Ja! Ich weiß! Ich kann das nicht! Aber ich MACHE es trotzdem!“ Allein für diesen brillanten Satz hat es sich gelohnt, endlich mal wieder die Terrasse zu fegen.  Barenboim kommt nie wieder nach Hamburg. Das glaube ich jedenfalls, nachdem ich neulich miterlebt habe, wie er versuchte, einen Solo-Debussy-Abend am Flügel zu bewältigen. Es war so: Hamburg hat ja ein neues Konzerthaus, von dem Sie vielleicht schon mal gehört haben: die Elbphilharmonie. Das ist ein demokratisches Konzerthaus, von Schweizer Architekten entworfen, und grundlegend anders als die Säle früher. Früher waren die Künstler vorne auf der Bühne, und die Akustik war so angelegt, dass man hauptsächlich sie hörte. Im Großen Saal der Elbphilharmonie sind die Künstler aber nun in der Mitte, und das Publikum sitzt um sie herum. Praktisch wie in einem Stuhlkreis, den wir aus Kindergärten und Reha-Kliniken kennen, nur größer.

Barenboim kommt nie wieder nach Hamburg. Das glaube ich jedenfalls, nachdem ich neulich miterlebt habe, wie er versuchte, einen Solo-Debussy-Abend am Flügel zu bewältigen. Es war so: Hamburg hat ja ein neues Konzerthaus, von dem Sie vielleicht schon mal gehört haben: die Elbphilharmonie. Das ist ein demokratisches Konzerthaus, von Schweizer Architekten entworfen, und grundlegend anders als die Säle früher. Früher waren die Künstler vorne auf der Bühne, und die Akustik war so angelegt, dass man hauptsächlich sie hörte. Im Großen Saal der Elbphilharmonie sind die Künstler aber nun in der Mitte, und das Publikum sitzt um sie herum. Praktisch wie in einem Stuhlkreis, den wir aus Kindergärten und Reha-Kliniken kennen, nur größer.